万引きGメンという職業はない【万引きGメンの憂鬱】アーカイブ連載

- 万引きGメン

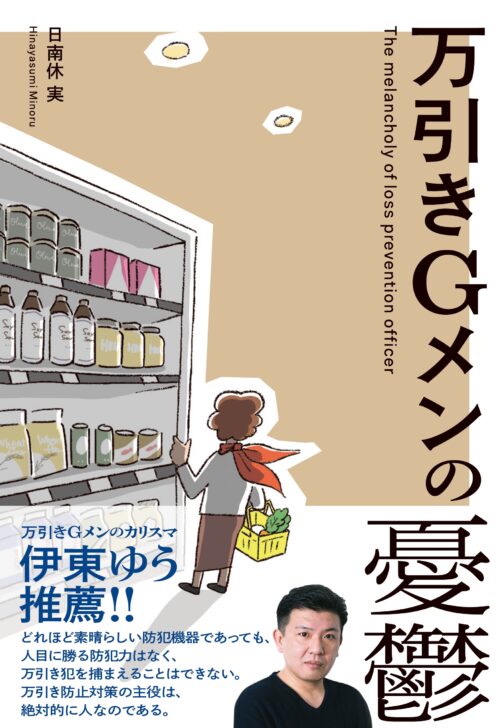

- 万引きGメンの憂鬱

- 万引きの実態

【書籍アーカイブ連載】重版書籍『万引きGメンの憂鬱』①

過去に発刊した書籍で反響が大きかった書籍の内容を一部公開していく連載です。

はじめに

※日南休実(2022)『万引きGメンの憂鬱』はじめに引用

第1章 万引きGメンの基礎知識

※日南休実(2022)『万引きGメンの憂鬱』1章一部引用

<著者プロフィール>

日南休 実

ひなやすみ・みのる/広島市に生まれる。1984年、株式会社NICCOを設立。店舗清掃やビルメンテナンス事業を行っていたが、施設警備や保安業務に進出したことを機に万引き犯罪に対峙。そこから店舗の防犯対策やロス対策の研究を進め、独自の防犯システムである「セキュリティマーチャンダイジング(SMD)※」を完成させる。現在、株式会社NICCO取締役会長を務める。

※「セキュリティマーチャンダイジング(SMD)」は株式会社NICCOの商標登録。

万引きGメンの憂鬱

関連記事

-

コラム

万引きを闇に葬ろうとする店舗の問題と経営者の決意【万引きGメンの憂鬱】アーカイブ連載

【書籍アーカイブ連載】重版書籍『万引きGメンの憂鬱』最終回 過去に発刊した書籍で反響が大きかった書籍の内容を一部公開していく連載です。 ……

2025.04.08

-

コラム

万引きをなくすにはどうしたらいいか?【万引きGメンの憂鬱】アーカイブ連載

【書籍アーカイブ連載】重版書籍『万引きGメンの憂鬱』㉔ 過去に発刊した書籍で反響が大きかった書籍の内容を一部公開していく連載です。 ……

2025.04.07

-

コラム

万引きは地域の治安も悪くする【万引きGメンの憂鬱】アーカイブ連載

【書籍アーカイブ連載】重版書籍『万引きGメンの憂鬱』㉓ 過去に発刊した書籍で反響が大きかった書籍の内容を一部公開していく連載です。 ……

2025.04.02

-

コラム

あなたの家庭も年間3万円が万引きされている !?【万引きGメンの憂鬱】アーカイブ連載

【書籍アーカイブ連載】重版書籍『万引きGメンの憂鬱』㉒ 過去に発刊した書籍で反響が大きかった書籍の内容を一部公開していく連載です。 &……

2025.04.01